発電用

堤高(m) 66.6

堤頂長(m) 251.9

堤体積 (千立方m) 219

総貯水容量(千立方m) 46260

『太っていてもメタボじゃない』

国道32号線を繁藤堰堤より高知方面に走るとすぐに三叉路に出る。それを山側に上り樫谷集落を越えると目の前が一気に開け、巨大なダムが姿を現す。これが高知県中部で早明浦ダムに次いで二番目の大きさを誇る『穴内川ダム』である。

このダムは四国電力のダムの中で最大のダム湖を有する。また繁藤堰堤で説明したように、揚水発電の上池でもある。さらにこの大量の発電用水は下流の吉野川が渇水時には緊急放出される予備の水瓶の役割も持つ。

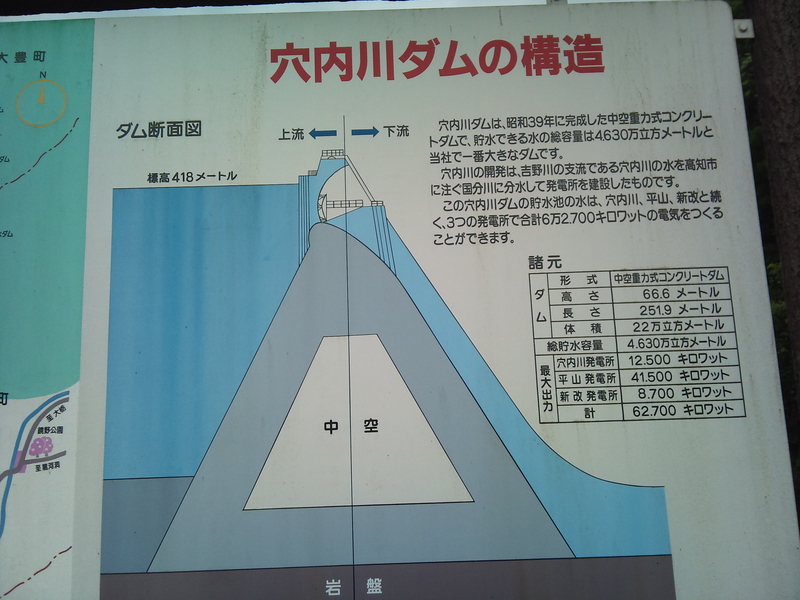

しかしなんといってもこのダムの最大の特徴は全国に13基(ダムは1基2基と数える)しかない『中空重力式構造』であるということだ。写真の説明図のように巨大な堤体の内部は空洞になっている。当時のコンクリートは高価であったがためのコストダウンの方法として、また現場への輸送が困難である場合に少しでも輸送量を軽減するために採択された構造であるという。その後のコンクリートの価格安定化と施工技術の向上により、今後においてこの中空重力式がとられる可能性はほとんどない。その意味ではダム土木技術の史跡としての価値も高い。

我々、常人からすると、ただただ巨大なだけのダムであるが、土木技術関係者からすると重要文化財のようなものだろう。四国にはこの『中空重力式』が2基あり、もうひとつは同じく吉野川水系の『大森川ダム』である。ダムを見る上での視点のひとつとしての「ダム形式」も、ダムが造られた当時の様相に思いをめぐらす上での重要なポイントのひとつである。

判子のありか

「ひとこと欄」参照

ダム便覧

http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/All.cgi?db4=2317

|

「山肌に張り付く巨大ダム。とても中が空洞になっているとは思えない。」

山肌に張り付く巨大ダム。とても中が空洞になっているとは思えない。

「通路はゲート部分が鉄板で少し怖い。」

通路はゲート部分が鉄板で少し怖い。

「ダイナミックな下流側」

ダイナミックな下流側

「中空重力式ダムの図解板(画像をクリックすると拡大します)。」

中空重力式ダムの図解板(画像をクリックすると拡大します)。

「ダムサイトの慰霊碑。特殊な技術ゆえの建造の困難さがしのばれる。」

ダムサイトの慰霊碑。特殊な技術ゆえの建造の困難さがしのばれる。

|